河南博物院陳列展覽——“泱泱華夏 擇中建都”

1/30

展覽地點:河南博物院主展館1——10廳

展覽時間:常設展覽

主辦單位:河南博物院

展覽時間:常設展覽

主辦單位:河南博物院

基本陳列“泱泱華夏 擇中建都”,以中原的建都歷史為主線,以中原文明發展歷史為綱,以世界文明背景為參照,整合河南地區的文物優勢,抓住中原古代發展中的閃光點,展示華夏民族的文明發展軌跡,再現中原文化的悠久與輝煌,以及中原文化的影響力與輻射力。同時在全球化視域下,展現中原文化與其他地區文化的異同,展開黃河文明與海洋文明、草原文明的對話。

基本陳列位于主展館1、2、3層,共分10個展廳,由新石器時代、夏商、西周、東周、秦漢魏晉南北朝、隋唐、宋金元七部分組成,圍繞各個歷史時期中原都城文化以及都城中的人文生活進行解讀。

中國古代都城建設從“擇中建都”到都城“擇中建宮”,再于宮城“擇中建殿”這一傳統的“求中”理念一以貫之,最早的源頭在河南。

中華文明最早的都城在河南。

最早的“中國”在河南。

序廳

河南處于中原腹地,四方入貢道里均的地理優勢,符合古人“擇中建都”的理念,歷史上曾先后有二十余個王朝在此建都,從最早的二里頭夏都到金代末年定都商丘,奠定了河南三千余年持續成為中國歷史上政治、經濟、文化中心的特殊地位。如果上溯至更遠,舊石器時代晚期以來沿嵩山一線發現的密集的古人類活動點,再到整個新石器時代嵩山南北聚落演變發展到早期國家的歷程,奠定了嵩山這一“天下之中”的核心地位。

第一展廳 走向邦國——新石器時期(距今10000年~4000年)

先民從裴李崗文化時期、仰韶文化時期到中原龍山文化時期,經歷了農業起源到確立以農為本、手工業獨立并分化出專門的手工業作坊,由此帶來了由平等社會逐漸向社會階層分化的改變,這些是最初文明產生的社會基礎。圍繞中心聚落產生的多層級聚落結構,具有都邑性質的大聚落、大城址的出現,到最后城邦林立態勢的形成,是中原地區文明起源的歷史進程。在這一過程中,仰韶文化廟底溝期所形成的早期中國文化圈結構,奠定了整個先秦時期中原王朝對外輻射的總體面貌。距今五千多年的具有都邑性質的雙槐樹遺址,被稱為“河洛古國”,實證了中華五千年文明史

第一展廳場景

賈湖骨笛

彩陶雙聯壺

第二展廳 中原立國——夏商時期(公元前2070年~前1046年)

嵩山一線中原龍山文化末期的典型遺址,如登封王城崗、禹州瓦店、鞏義花地嘴等,不僅勾勒了早期夏人的活動軌跡,同時也是早期國家演變的最初形態。以二里頭遺址為代表的夏代都城,鄭州商城、安陽殷墟為代表的商代都城,從城、宮殿、禮器等多個層面,反映出夏商時期都邑的政治、經濟、物質文化等,以及以中原為核心所形成的強有力的文化輻射。夏商時期的諸多理念和規制對后世有著極為深刻的影響,如宮城中軸線、王都城門的一門三道規制等直接被后世所承襲。安陽殷墟以甲骨文這一最早的成熟文字、精湛的青銅鑄造以及精美的治玉工藝,將中國青銅時代的文化推向高峰,向我們展現了一個湮滅已久的神秘王朝。

第二展廳場景

“司母辛”四足觥

商代甲骨文

第三展廳 宅茲中國——西周時期(公元前1046年~前771年)

如北斗處于天之中心,古代統治者也認為王者須在天地之中建造自己的都城,以應天命。古書記載,自夏代開始,統治者就有了“求中”的實踐。何尊中所鑄的“宅茲中國”銘文,是古人擇中建都實踐的最好詮釋,也是最早“中國”概念的產生。洛邑成周作為與宗周并立的統治中心,西周初年,周王和大臣曾居住于此,洛陽北窯西周墓出土的精美文物即展現了成周作為西周東都的文化面貌。三代禮制相因襲,有繼承也有創造。鹿邑長子口墓具有濃重殷商文化特征的器物表現了周承商制的這種文化傳承。周公制禮作樂,規范宗法禮制,三門峽虢國貴族墓地和平頂山應國貴族墓地的文物組合則是這一禮制現象的物化表征,體現了周人的文化創造,將早期國家的禮制推向了成熟。

第三展廳場景

萌萌的“長子口”簋形觥

配色絕佳的應國玉佩

第四展廳 逐鹿中原——東周時期(公元前770年~前221年)

周王東遷,失去了天下共主的地位,于是列國紛爭,霸主頻出,都以逐鹿中原為目標。自禹鑄九鼎象征九州以來,鼎成為了國家政權的象征。東周時期各諸侯國不同形制的鼎,不僅是諸侯國文化多元性的體現,也是列國對于霸權爭奪的象征。河南地區形成了以三晉為代表的中原制器風格和楚國制器風格,并各自對周邊小國產生影響,這是東周時期以晉楚爭霸格局為主導的整體形勢的反映。楚國因為占據了南陽盆地,扼夏路通道,筑關隘、修長城,依方城之固、漢水之險,成為楚國自莊王問鼎中原以來雄心豪長的心理依托。統治權力的不斷下移,也給固化的社會階層帶來了沖擊,在此背景下,諸子百家爭鳴、元典創制,中國文化軸心時代就此形成。

第四展廳場景

諸侯國不同形制的九鼎

楚國石編磬

第五展廳 帝國霸業——秦漢魏晉南北朝時期(公元前221年~公元581年)

公元前3世紀,秦統一六國后,推行郡縣制,當時全國設36郡,河南獨占7個,中原成為大秦帝國的輔弼之地。

永城芒碭山不僅是漢高祖興漢的策源地,也是西漢重要的諸侯國——梁國的所在地。公元前202年漢高祖初封彭越為梁王,后漢景帝胞弟劉武被封于此,為梁孝王。永城芒碭山梁王陵中出土的四神云氣圖壁畫和金縷玉衣,都反映了西漢梁國的雄渾實力。

劉秀建立東漢王朝后,定都洛陽,之后曹魏、西晉、北魏晚期均以此為國都。漢魏洛陽城在頻繁的朝代更迭中幾經興衰,但始終是國之核心,在漢文化的繁榮和不同民族文化的交融中起著重要作用。東漢末年漢獻帝遷都于許(今許昌)。三國時期,魏主中原,許昌為魏五都之一。南陽為光武帝劉秀的家鄉,后被定為南都。洛陽、南陽、許昌作為帝都與帝鄉,見證了漢魏之際的風云變幻。

第五展廳場景

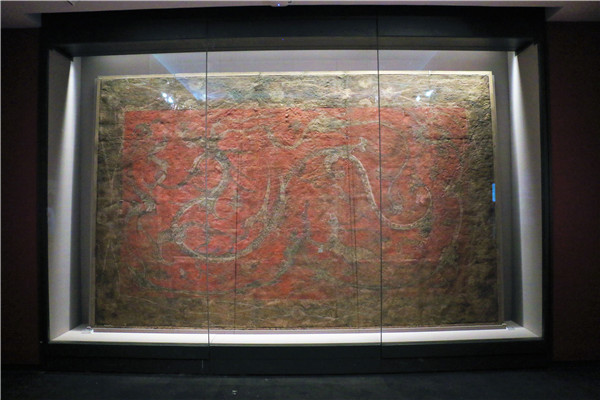

四神云氣圖壁畫

書法藝術碑刻一組

第六展廳 帝國霸業——秦漢魏晉南北朝時期(公元前221年~公元581年)

秦漢時期,國家統一,國力強盛。鐵制工具的廣泛使用,推動了農業的進步,促進了莊園經濟的發展,漢代各式各樣的陶俑和建筑明器反映了莊園文化的豐富多彩。三楊莊的漢代農莊,再現了躬耕于黃河岸邊的漢代農人生活。手工業和科技發展迅速,出現了許多領先世界的科技成就,如冶鐵、造紙、紡織、制瓷以及醫學、天文學等。絲綢之路開通后,中外經濟、文化交往不斷加強,中原地區成為世界的商貿中心。

魏晉南北朝時期,社會長期分裂割據,各民族的融合在頻繁的戰爭與遷移中達到了前所未有的深度和廣度,文學、繪畫、石窟藝術等繁榮興盛。諸多洛陽出土的北魏墓志,反映了孝文帝南遷的史實,揭示了漢帝國形成以來的對外交流與民族融合的演進歷程。

第六展廳場景

漢代陶俑與陶狗

石刻佛像

第七展廳 盛世華章——隋唐時期(公元581年~907年)

隋代南北統一,社會富足,奠定了大唐盛世之基。安陽張盛墓出土的文物品類豐富,涵蓋了日常生活的方方面面,再現了隋代貴族官僚的生活場景。

洛陽作為隋唐王朝的東都,戰略地位十分重要。它既是大運河的中心樞紐,又是海陸絲綢之路的交匯點,便利的水陸交通,使得四方輻輳,商貿經濟十分繁榮。武則天對洛陽進行了較多的經營,使洛陽成為國際化的大都市,地位居長安之上,是隋唐時期政治、軍事、經濟、文化的另一中心。武則天金簡及其他與武則天相關的遺跡,揭示了女皇與神都洛陽的密切關系。

絲路的繁盛,促使各民族文化兼融,西方的貨幣、紋樣、服飾、樂器、樂舞理論、香料、宗教等外來文化,給隋唐民眾的生活增添了濃厚的異域文化色彩。

第七展廳場景

武則天除罪金簡

第八展廳 盛世華章——隋唐時期(公元581年~907年)

唐代經濟繁榮、政治開明、社會富足,文化生活異彩紛呈。唐人創造的眾多藝術品,凝聚了大唐包容、開放的時代精神,是隋唐時期的社會風貌和人文精神的集中體現。鞏義黃冶窯燒制的絢麗三彩器,是唐代的代表性器物,集中體現了唐代物質文化的富麗堂皇。相州窯、登封窯、段店窯、鶴壁窯等窯口燒制的釉色斑斕的各色瓷器,奠定了宋代瓷業高峰的基礎。大量唐代的文官俑、武士俑、仕女俑等真實反映了氣度雍容的唐人生活。不同材質的茶具,使我們看到唐代茶文化的盛行。隋唐時期的文化藝術,既遙承漢魏傳統,又接受各民族和外國宗教藝術風格,書法、繪畫名家輩出,墓志、壁畫與墓室線刻畫等體現了唐代書畫藝術所具有的獨特氣象。河南地區是隋唐時期道教和佛教的傳播中心,留存了大量的佛塔、石碑、石刻造像等遺跡遺物,反映了隋唐宗教文化的兼容并蓄。

絲路上的三彩駱駝和牽駝俑

雍容華貴的唐代女俑

唐三彩武官與文官俑一組

第九展廳 東京夢華—宋金元時期(公元960年~1368年)

“華夏民族之文化,歷經千載之演進,造極于趙宋之世。”

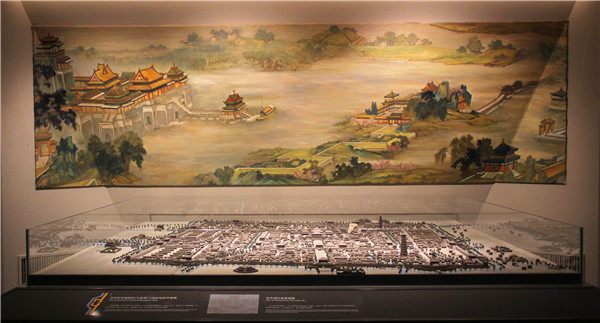

北宋東京城,千余年前的國際化大都市,它發達的水系連接著內河航運,直通港口,駛向廣袤的海上絲綢之路。清明上河圖展現了東京城內的繁華場景,民眾生活閑適,物質豐富,商品經濟發達。在重文輕武政策下,北宋社會文教興盛,尤其是科舉和書院的發展,給更多的下層人士開放了向社會上層轉化的通道。理學在士大夫的推動下,成為在宋金元及以后朝代占有重要地位的一種思想。商業的繁榮,促進了世俗文化的發展,宋金元時期的雜劇將傳統的詩、歌、舞、樂、技綜合運用于舞臺,刻畫尋常人物,表現市井風情。造型眾多的雜劇戲曲雕磚俑表現了此時的樂戲新聲。

繁華的東京城

形象逼真的陶俑

俊秀的石刻頭像

第十展廳 東京夢華—宋金元時期(公元960年~1368年)

宋金元時期是中國陶瓷史上的黃金時期,中原地區官窯興盛,以汝瓷、鈞瓷、張公巷瓷為代表,體現了宋代“大道至簡”的審美情趣。民窯遍布,臨汝窯、鶴壁集窯、當陽峪窯等民間窯口燒造出品類豐富的瓷器,白地黑花、印花、剔花、劃花、刻花工藝的并存,趨向審美多元化,呈現了該時期陶瓷業異彩紛呈、爭奇斗艷的景象。

造型各異的瓷枕

天藍釉刻花鵝頸瓶

尾廳

華夏先民依嵩山、憑黃河,立國于中、創造文明。

中原文化在中華文明體系中具有發端和母體地位;中原是中國古代歷史上政治、軍事、經濟、文化的中心地帶,對周邊地區有極強的輻射性和影響力;中原歷史從原始社會直至宋元明清,時代延續上無斷層,中原歷史是中國歷史的縮影;中原文化自上古以來不斷與周邊文化交流融合,吸納多種文化的優秀成分,實現了自身的升華;中原文化吸收外來文化成果,不斷進行創造性的轉化,熔鑄成自己的文化特色,不斷煥發新的生機和活力。

分享到: